|

| 蛇谷北山にて |

| 友歩会定例会 第850回 |

|

干支の山 蛇谷北山 836m

東お多福山 697m 六甲山神社 840m

後鉢巻山 898m 六甲山 931m

|

| |

東お多福山登山口~東お多福山~蛇谷北山~六甲山神社~

後鉢巻山~六甲山~有馬温泉

|

|

1月18日、友歩会定例会、干支の山、蛇谷北山に行った。巳、蛇のつく山はかなり少ないようだ。これまでに佐賀県の蛇焼山(じゃやきやま)、滋賀県の蛇谷ヶ峰そして今回登る神戸の蛇谷北山に登った。

蛇谷北山は、六甲山最高峰の南側の山で、東お多福山と間にあり、蛇谷の北側にある。時節柄少し楽して、芦屋川駅から歩かず、バスで東お多福山登山口までバスで上がった。

急坂をバスはエンジンを唸らせながら上っていく。標高約480mの東お多福山登山口BSに9時前に到着した。ここから東お多福山に登り、蛇谷北山に行く計画だ。 |

東お多福山登山口BS |

東お多福山登山口BS |

登山口は、六甲奥池の高級住宅街の端で、行く手にはユートオイア芦屋がある。その手前に谷があり、その名も「蛇谷」という。

住宅街から引きちぎったような東お多福山への案内標識があちこちに見られる。案内にしたがって広い道路を上がっていく。 |

東お多福山 |

東お多福山 |

東お多福山へ |

東お多福山へ |

| 行くてに車止めがあり、ここから左の川に入っていく。川は、蛇谷という川で芦屋川へと続いている。水量が少ないので難なく渡れ先へと進んでで行く。 |

「蛇 谷」を渡る |

東お多福山へ |

| 道は緩やかな登りで、東お多福山を反時計方向に巻くような感じで登っていく。標高600m辺りから尾根道になり、山頂を目指して登っていく感じだ。道はV字に削れたところが多く、登山道は浸食されている。 |

東お多福山へ |

東お多福山へ |

東お多福山へ |

東お多福山へ |

一見、山頂かと思うようなところがあるが、やり過ごすと程なく山頂に着く。東お多福山で標高は697mだ。芦屋から直接登ってきた、Hさんと合流。

Hさんが東お多福山で素晴らしいところがあると言うことで案内してもらう。尾根を南下し、小ピークに下って行く。そこは、ススキ草原で東お多福山草原保全・再生研究会がやっていあるそうだ。ススキは刈り取られたあとでその景色は見ることはできなかった.。きっとすばらしいススキが見られたのであろう。 |

東お多福山山頂(標高697m) |

東お多福山へ |

東お多福山の展望 |

東お多福山の展望 |

東お多福山ススキ草原 |

東お多福山ススキ草原 |

東お多福山ススキ草原と西お多福山 |

東お多福山ススキ草原にて |

東お多福山ススキ草原にて |

東お多福山へ |

東お多福山 |

東お多福山山頂にて |

標高697mの東お多福山山頂に戻り、記念写真を撮って、蛇谷北山へと向かった。尾根筋を土樋割峠へと下った。東お多福山標高697mから635mの土樋割峠へ標高差60m程の下りだ。

土樋割峠への下りで木々の間に、蛇谷北山の山容が見える。登り返しが結構きつそうだ。土樋割峠に下り着く。この峠直前から蛇谷が始まり、芦屋川へと続いている河川だ。蛇谷と言うこともあり、最初の一滴が見れなかったのが残念だ。 |

東お多福山をあとに 蛇谷北山へ |

蛇谷北山 東お多福山より |

蛇谷北山 東お多福山より |

土樋割峠(標高635m) |

蛇谷北山へ |

| 土樋割峠から蛇谷北山へ標高差200mの登り返しだ。ほぼ尾根に沿って登っていくが結構急な登りが続く。がんばれ! |

蛇谷北山へ |

蛇谷北山へ |

蛇谷北山へ |

蛇谷北山へ |

蛇谷北山へ |

| やっと山頂への道標が出てきたので、すぐそこだと思ったら大間違いだ。まだ半分も登っていないのだ。気を取り直して登っていく。 |

蛇谷北山へ |

蛇谷北山へ |

蛇谷北山へ |

蛇谷北山山頂が見えた |

土樋割峠から登り続けること40分やっと、蛇谷北山の山頂に到着。

蛇谷北山は、標高836mで芦屋市の最高峰だ。今年は、巳年で蛇の名のつく山として、蛇谷北山に登れて大感激だ。

山頂は狭く、雑木のクマササで囲まれている。2013年には山頂に持ち上げてきたと思われる小石が山積みになっていたが、数年前になくなったようだ。

今回は、1988年葛城山から金剛山を3名で縦走して、第1回目の山歩きが始まって、今回で第850回目の山登りだ。よく37年も続いたものだ。併せて干支の巳年の山として登った。

友歩会 ”万歳! 万歳! 万歳!” おめでとうございます 37周年 第850回達成

|

蛇谷北山(標高836m) 芦屋市の最高峰 |

蛇谷北山 |

蛇谷北山にて |

蛇谷北山にて |

蛇谷北山 山頂付近は薄雪 |

蛇谷北山をあとに |

六甲神社に到着 |

白山姫観音 |

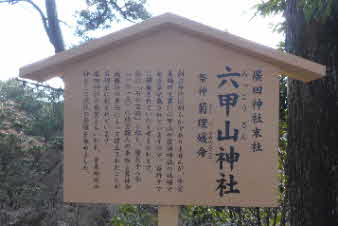

蛇谷北山から尾根を下り登り返すと、六甲神社に到着する。昔々大阪全体が海だった頃、都から西を見ると、海の向こうに兜のような山があった。都の向こうにある山「むこやま」と呼ばれ、六甲山(むこやま)となり、明治になって六甲山(ろっこうさん)となったようだ。

ちなみに、六甲山神社は、「むこやま神社」、「ろっこうさん神社」と呼ばれている。途中の道標には、「Mukoyama Sirine」が表示され、神社に最近作られたと思われる立札には、「ろっこうさん」と仮名がふられていた。

六甲山神社は、石の宝殿で有名だが、お目にかかったことがない、神社の上にある石室がそうだと思っていたが、神社の奥下の崖にありそうな気がする。「通り抜けできません」と書いてあったところを下ればあるような気がする。次の機会に行ってみよう。 |

六甲山神社 |

六甲山神社 |

六甲山神社 |

六甲山神社 |

六甲山神社 |

六甲山神社 |

後鉢巻山(標高898m) |

後鉢巻山 |

六甲山神社をあとに、後鉢巻山を越えて、一軒茶屋へと進めた。後鉢巻山は標高898mで鉄塔が建っていて、クマササで覆われている。

一軒茶屋に下って昼食にした。結構ハイカーが多く、賑わっている。本庄橋跡からの七曲りは、迂回路ができているようで、みんなそこから登ってくるようだ。 |

一軒茶屋 |

一軒茶屋前広場で昼食 |

昼食後、六甲山最高峰に登った。東屋から左側を登り、六甲山最高峰碑に行った。

大戦後、山頂は米軍に接収され、そのまま通信基地となっていた。大型のパラボラアンテナが設置され、1992年に返還されるまで約半世紀に渡り近畿地方唯一の在日米軍施設として民間人の立ち入りができなかった。その時の一般の人が登れる六甲最高峰はここだった。 |

六甲山最高峰碑 |

六甲山最高峰碑 |

六甲山最高峰碑にて |

| 六甲山山頂、六甲山最高峰に到着。六甲山は、標高931mで一等三角点になっている。山頂は広く360度の大展望台だ。 |

六甲山 山頂 |

六甲山 一等三角点(標高931m) |

六甲山山頂にて |

三田方面の展望 |

六甲山アンテナ |

六甲山山頂 |

神戸市街の展望 |

山頂をあとに、有馬温泉へと下った。途中有馬三山を眺めて下った。秘密の展望台からの灰方山、落葉山そしてロープウエイも見え素晴らしい。

最後は、有馬稲荷神社経由の道を下った。神社からの展望も素晴らしい。ため息が出るほど長い石段を下り、やっと温泉街に出た。 |

六甲山山頂をあとに |

有馬温泉へ |

有馬温泉へ |

有馬三山(廃形山・落葉山) |

有馬温泉へ |

有馬温泉へ |

有馬温泉へ |

有馬稲荷神社 |

落葉山・有馬温泉市街 有馬稲荷神社より |

有馬稲荷神社石段 |

有馬稲荷神社石段 |

有馬稲荷神社鳥居 |

炭酸泉源に立ち寄ったが、湯が出ておらず残念だった。三ツ森炭酸泉店など数軒立ち寄って、金の湯に下った。界隈は超満員で、下山が少し遅れたのもあって温泉入浴は次の機会に譲った。

バスの時間まで待ち時間河原に降りてみたが感激するほどではなかった。16時7分のさくらやまなみバスで阪急夙川駅に向かい、ここで解散にした。

干支の山を軸に、終日楽しい山旅ができました。強いて言えば、参加者が10名程度になって欲しかったが、計画が悪かったのだろう。次回の山旅期待しています。ありがとうございました。 |

| |

|

|

|

|

|

|

コース

阪急梅田(8:00)=[新開地行き特急]=西宮北口(普通)=芦屋川(8:21/8:45)

=[阪急バスハイランド北行]=東おたふく山登山口(8:57/9:00)~

東お多福山(9:46/散策/10:28)~土樋割峠(10:42)~蛇谷北山(11:23/11:38)~

石の宝殿(11:57/12:07)~後鉢巻山(12:22)~一軒茶屋(12:36/昼食/12:55)~

六甲山最高峰(13:17/13:27)~一軒茶屋~[魚屋道]~有馬稲荷神社(14:51/15:02)~

有馬太閤橋BS(15:20/16:07)=[さくらやまなみバス]=阪急夙川駅(16:45)

天候 晴れ

参加者 5名

実施日 2025/01/18

友歩会 ohki

写真協力

|

|

|

|